但显然,赵云这个佯攻做的很不到位,他保守的性格坑了其他2路人马,他只是一味的固守,并没有主动发动进攻。也就是说,赵云佯攻没有给到曹魏方压力,实际上是失败了,虽然吸引来了曹真,但并没有吸引来曹魏的主力部队,曹魏的主力部队在哪儿呢?在张郃那儿。

豫荐你|文【全文2837字,图片10张】

理智分析:诸葛亮第一次北伐失败,魏延和赵云应负主要责任!

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

诸葛亮剧照

"马谡大意失街亭,诸葛亮挥泪斩马谡。"作为《三国演义》中的一个桥段,经常被人提起,众说纷纭。有人说马谡替诸葛亮背了锅,有人说马谡坑了诸葛亮。总之,都觉得第一次北伐失败就是诸葛亮的责任,他用人不明,把马谡放在这么重要的位置上,导致第一次北伐全盘皆输,都怪诸葛亮。

实际上,这是完全不对的。理智的分析一下,就会发现,第一次北伐的失败,魏延和赵云都脱不了干系,甚至要负主要责任,但马谡死得也不冤。

北伐的最佳时机

公元226年发生了两件大事:

第一件是曹丕死了,曹叡新登基,曹魏国内局势不稳。孙权都看得出来,难道诸葛亮看不出来吗?

第二件是东吴派重兵在襄阳一带和曹魏开战了,统帅是诸葛亮他哥诸葛瑾,结局是被司马懿完败,但这一战却吸引了曹魏大量的兵力。

《三国志·魏书·明帝纪》记载:吴将诸葛瑾、张霸等寇襄阳,抚军大将军司马宣王讨破之,斩霸,征东大将军曹休又破其别将于寻阳。

如果诸葛亮在诸葛瑾和司马懿在襄阳大战之时,发起第一次北伐,不知道曹魏拿什么来守。

魏延的小心思

魏延剧照

有一种人,事儿还没成,就先提条件,为自己争取利益。这种人,最典型的就是李严和魏延。

李严借着诸葛亮第一次北伐提了这样的条件:要来汉中镇守可以,但是自己以后要割据巴州,诸葛亮拒绝。这在《三国志》中有明确记载:

於是亮表平曰:"自先帝崩后,平所在治家,尚为小惠,安身求名,无忧国之事。臣当北出,欲得平兵以镇汉中,平穷难纵横,无有来意,而求以五郡为巴州刺史。"

提前谈好条件,不答应就不干活,这就是魏延的心思。魏延的讨价还价,让诸葛亮错过了第一次北伐的最佳时机。

诸葛亮第一次北伐的布局

诸葛亮第一次北伐的大战略是先取陇右,即凉州地区,然后稳步推进。

《魏略》记载:亮以为此县危,不如安从坦道,可以平取陇右,十全必克而无虞,故不用延计。

欢迎诸位结合正史《三国志》,提出不同看法!

本文系"豫荐你"原创,图片来自网络!

作者:豫荐你,百万爆文作者,优秀传统文化传播者,人类历史讲述者,关注我,了解更多!

后来魏延突发奇想,提出了"子午谷奇谋",被诸葛亮否决了,他心生怨恨。

《三国志·魏延传》记载:延每随亮出,辄欲请兵万人,与亮异道会于潼关,如韩信故事,亮制而不许。延常谓亮为怯,叹恨己才用之不尽。

诸葛亮为了实现取"陇右"的目标,是怎么布局的呢?

诸葛亮第一次北伐示意图

赵云率精兵一万人左右,在箕谷佯攻,负责吸引魏军主力;

马谡率大约2万余人,在街亭拖住魏军支援的部队;

魏延作为主力约3万人,负责攻打陇西冀城、上邽、西县等几郡;

诸葛亮自己约3万人,坐镇中军,负责统筹,粮草调度,支援危险的方向。

街亭只能是马谡,也必须是马谡。为什么呢?

马谡剧照

首先,马谡当时名不经传,这更会引起曹魏的疑心。

其次,诸葛亮让马谡当道下寨,并不是指望马谡能打败谁,而是给对面一种威慑力,一个完全不熟悉的人,用兵如此谨慎,张郃怕不怕?他敢轻易交手吗?从后来王平随便鸣鼓就能吓唬住张郃来看,他的确不敢。

马谡是比较倒霉的,他那里最先崩盘,其实只是崩盘,也没什么,关键是马谡跑路了。据《三国志·向朗传》记载:

朗素与马谡善,谡逃亡,朗知情不举,亮恨之,免官还成都。

至于原因,可能是临阵脱逃,也可能是畏罪潜逃,但这两个都足以要了他的命,所以说他死得一点都不冤。

魏延和赵云要负主要责任

首先说魏延,魏延犯了三个错误。

第一, 魏延和李严一样,以利益作要挟,让诸葛亮错过了北伐的最佳时间。

第二, 魏延提出所谓的"子午谷奇谋",其本质是和诸葛亮第一次北伐的战略相违背的。公然上面的命令对抗,赢了是自己的功劳,输了则可以甩锅。

第三, 魏延作为真正的主力部队,在实际攻城作战中并没有尽全力,导致一直攻不下来,反而给了对面喘息的时间。如果这几个城早点攻下来,木已成舟,曹魏就不会派人来救,也不存在失街亭的问题。

再说说赵云,为什么赵云也要背锅?

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

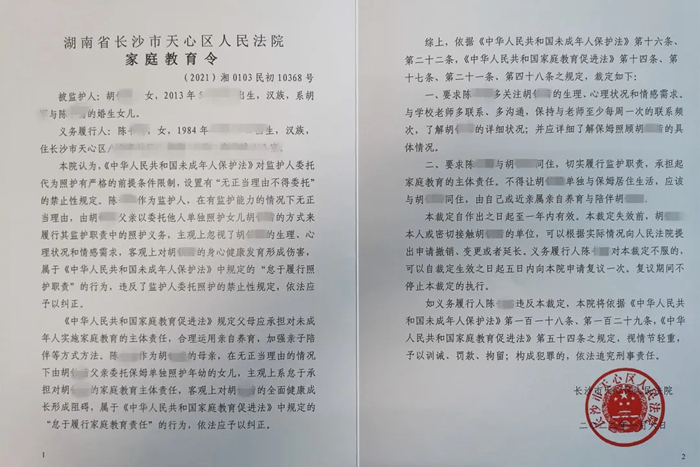

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力